The footage shows the moment an Israeli projectile struck Tajrish Square in northern Tehran, targeting civilians, on June 15, 2025. pic.twitter.com/giODAGcO3t

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) July 4, 2025

"해당 영상은 2025년 6월 15일, 이스라엘 발사체가 테헤란 북부의 타즈리시(Tajrish) 광장을 강타해 민간인을 겨냥한 순간을 보여준다."

미국이 이란의 핵 시설 세 곳을 폭격하면서, 양국 간의 관계는 현대사에서 악화한 지점 중 하나에 도달했다. 그러나 양국 간의 적대는 새로운 일이 아니다. 미국과 이란은 수십 년간 갈등을 이어왔으며, 그 시작은 적어도 1953년 8월, 미국이 민주적으로 선출된 총리 모하마드 모사데그(Mohammed Mossadegh)를 전복시키는 데 개입한 시점까지 거슬러 올라간다. 이후 미국은 수십 년 동안 이란 국민을 억압해 온 샤(Shah)의 긴 독재 통치를 지지했다.

양국은 특히 1979년 11월, 이란 학생들이 테헤란 주재 미국 대사관을 점거한 이후로 서로에 대해 극도로 적대적인 태도를 보여왔다. 이 사건은 경제 제재와 외교 관계 단절로 이어졌다.

1984년부터 미국 국무부는 이란을 “테러 지원국” 목록에 포함했다. 미국 정부는 이란이 테러리스트에게 훈련, 자금, 무기를 제공하고 있다고 주장했다.

1953년: 미국, 모사데그를 전복시키다

1951년, 이란 의회는 새로운 총리로 모사데그를 선출했다. 그는 의회가 앵글로-이란 석유회사(Anglo-Iranian Oil Company)의 통제권을 회수하고, 영국인 소유주들을 축출하며, 석유 수익을 이란 국민을 위한 투자로 전환하겠다고 선언하도록 이끌었다. 미국은 세계 석유 공급망이 붕괴할 것을 우려했고, 이란이 소련의 영향권에 들어갈 가능성에 불안감을 느꼈다. 영국은 값싼 이란 석유를 잃을까 두려워했다.

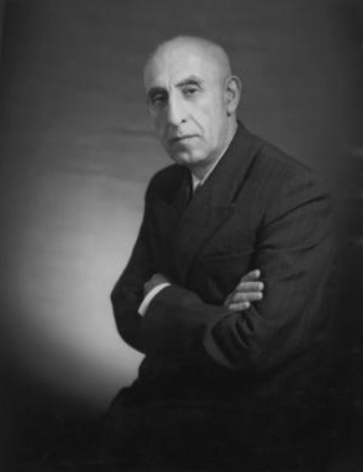

모하마드 모사데그(Mohammed Mossadegh)는 1951년 이란의 총리로 선출된 인물로, 영국이 지배하던 앵글로-이란 석유회사를 국유화한 인물이다. 이 조치로 인해 서방 국가들과 갈등이 심화했고, 결국 1953년 미국 CIA와 영국 정보기관이 주도한 쿠데타(‘작전명 Ajax’)로 축출당했다. 그는 이후 이란 역사에서 국민주권과 반제국주의를 상징하는 인물로 기억되고 있다. 출처: Wikimedia Commons

모하마드 모사데그(Mohammed Mossadegh)는 1951년 이란의 총리로 선출된 인물로, 영국이 지배하던 앵글로-이란 석유회사를 국유화한 인물이다. 이 조치로 인해 서방 국가들과 갈등이 심화했고, 결국 1953년 미국 CIA와 영국 정보기관이 주도한 쿠데타(‘작전명 Ajax’)로 축출당했다. 그는 이후 이란 역사에서 국민주권과 반제국주의를 상징하는 인물로 기억되고 있다. 출처: Wikimedia Commons

드와이트 아이젠하워 미국 대통령은 모사데그를 제거하는 것이 최선이라고 판단했다. 미국 CIA와 영국이 공동으로 실행한 ‘아약스 작전(Operation Ajax)’은 이란 국왕인 샤에게 모사데그를 해임하고 강제로 축출하게 했다. 모사데그는 서방에 훨씬 우호적인 인물로 대체되었으며, 그 총리는 CIA가 직접 선발했다.

1979년: 혁명세력, 샤를 축출하고 인질을 잡다

미국과 이란 간의 관계는 25년 넘게 비교적 안정적인 상태를 유지해왔지만, 이란 국민들은 샤 모하마드 레자 팔라비(Mohammad Reza Pahlavi)의 독재 정권 아래에서 진행된 사회·경제적 상황에 대해 불만을 품고 있었다.

팔라비는 미국의 원조를 군사력 강화에 사용하면서 스스로는 부를 축적했고, 많은 이란인은 여전히 빈곤에 시달렸다. 반정부 세력은 샤의 비밀경찰인 사박(SAVAK)에 의해 폭력적으로 탄압당했다. 1979년 1월, 샤는 암 치료를 이유로 이란을 떠났다. 그로부터 2주 뒤, 아야톨라 루홀라 호메이니(Ruhollah Khomeini)는 이라크에서의 망명을 끝내고 귀국해 군주제를 폐지하고 이슬람 정부를 수립하기 위한 운동을 이끌었다.

테헤란에서 시위대가 이슬람 공화국 수립을 요구하고 있다. 출처: Wikimedia Commons

테헤란에서 시위대가 이슬람 공화국 수립을 요구하고 있다. 출처: Wikimedia Commons

1979년 10월, 지미 카터 미국 대통령은 샤가 미국에서 고급 치료를 받을 수 있도록 입국을 허용했다. 이에 격분한 이란 학생들은 11월 4일, 테헤란 주재 미국 대사관을 점거하고 미국인 52명을 인질로 붙잡았다. 이 사건은 카터가 1980년 4월 7일 이란과의 외교 관계를 단절하게 만든 계기가 되었다.

2주 뒤, 미군은 인질을 구출하기 위한 작전을 감행했지만, 실패로 끝났고 항공기 여러 대가 추락해 미군 병사 8명이 사망했다.

샤는 1980년 7월 이집트에서 사망했지만, 인질들은 444일간 억류된 후인 1981년 1월 20일에야 석방되었다.

1980~1988년: 미국, 사실상 이라크 편에 서다

1980년 9월, 이라크가 이란을 침공하면서 양국 간의 종교적·지역적 경쟁이 격화되었다. 이라크는 수니파 정부가 지배했지만, 인구는 대다수가 시아파였고, 이란은 시아파가 권력을 잡은 나라이자 인구 역시 시아파가 다수를 차지했다.

미국은 이 전쟁이 중동 지역의 석유 공급에 지장을 줄지 우려했고, 자국의 핵심 동맹국인 사우디아라비아에 악영향을 미치지 않기를 원했다.

미국은 반미 성향의 이란 정권에 맞서 싸우는 이라크의 지도자 사담 후세인(Saddam Hussein)을 지지했다. 그 결과, 미국은 이라크가 이란을 상대로 화학무기를 사용하는 데 대체로 눈을 감았다.

이란-이라크 전쟁 중 이란 군인과 의용군. 출처: Wikimedia commons

이란-이라크 전쟁 중 이란 군인과 의용군. 출처: Wikimedia commons

미국 국무부는 이란이 이라크에 대한 선전을 강화할 수 있다는 이유로 이러한 불법적이고 비인도적인 무기 사용에 대한 기존의 반대를 완화했다. 전쟁은 1988년에 무승부로 끝났으며, 50만 명 이상의 군인과 10만 명의 민간인이 목숨을 잃었다.

1981~1986년: 미국, 이란에 몰래 무기 판매

1984년, 미국은 이란을 테러 지원국으로 지정한 후 무기 금수 조치를 시행했다. 그로 인해 이란은 이라크와의 전쟁 중 무기, 전투기, 차량 부품 등을 구하기 위해 절박한 상황에 놓였다.

레이건 행정부는 이 금수 조치가 이란을 냉전 당시 미국의 경쟁국인 소련 쪽으로 밀어버릴 것이라고 우려했다. 이에 미국 당국은 공식적으로 금수 조치를 철회하지는 않고, 1981년부터 비밀리에 이란에 무기를 판매하기로 했다.

마지막 무기 인도는 1986년 10월에 있었으며, 당시에는 대전차 미사일이 포함되어 있었다. 그러나 같은 해 11월, 레바논의 한 잡지가 이 거래를 폭로했고, 이는 미국 내에서 ‘이란-콘트라 사건(Iran-Contra affair)’이라는 스캔들로 이어졌다. 이후 밝혀진 바에 따르면, 레이건 행정부 관계자들은 이란에서 받은 자금을 무기 구매에 사용한 뒤, 이 자금을 니카라과의 반사회주의 반군 ‘콘트라(contras)’에 불법적으로 송금했다.

1988년: 미 해군, 이란항공 655편 격추

1988년 7월 8일 아침, 페르시아만 국제 해역을 순찰하던 미 해군 유도미사일 순양함 USS 빈센스(Vincennes)는 이란의 무장 보트와 교전을 벌이던 중 이란 영해로 진입했다.

교전 도중 혹은 직후, 빈센스의 승무원은 인근을 비행하던 에어버스 민간 여객기를 이란 공군의 F-14 전투기로 오인했다. 이들은 해당 항공기를 격추했고, 탑승자 290명 전원이 사망했다.

미국은 이 사건을 “비극적이고 유감스러운 사고”라고 발표했지만, 이란은 해당 공격이 고의적이었다고 주장했다. 1996년, 미국은 이란에 1억 3,100만 달러의 배상금을 지급하기로 합의했다.

1997~1998년: 미국, 외교적 접촉을 시도하다

1997년 8월, 중도 개혁 성향의 모하마드 하타미(Mohammad Khatami)가 이란 대선에서 승리했다.

이에 빌 클린턴(Bill Clinton) 미국 대통령은 기회를 감지하고, 스위스 대사를 통해 테헤란 정부에 양국 간 직접 대화를 제안하는 메시지를 전달했다.

얼마 지나지 않은 1998년 1월 초, 하타미는 CNN과의 인터뷰에서 “미국 국민에 대한 깊은 존중”을 표현하며, 테러를 비난하고 “교수, 작가, 학자, 예술가, 기자, 관광객 간의 교류”를 제안했다.

하지만 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이(Ali Khamenei)는 이에 동의하지 않았고, 클린턴 임기 말까지 양국의 접촉 시도는 별다른 성과를 내지 못했다.

2002년, 조지 W. 부시(George W. Bush) 대통령은 국정연설(State of the Union)에서 이란, 이라크, 북한을 “악의 축(Axis of Evil)”이라고 지목하며, 이들 국가가 테러를 지원하고 대량살상무기를 추구한다고 주장해 양국 관계를 더욱 악화시켰다.

“모사드(Mossad) 전 고위 관계자: 이란, 포르도보다 더 견고한 지하 핵시설 건설 중: 모사드 전 고위 관계자인 시마 샤인(Sima Shein)은 영국 텔레그래프(The Telegraph)와의 인터뷰에서, 이란이 나탄즈(Natanz) 원자로 인근에 비밀리에 새로운 지하 핵시설을 건설 중이라고 밝혔다.”

Former Mossad official: Iran constructing new underground nuclear facility more resistant than Fordow

— The Cradle (@TheCradleMedia) June 28, 2025

——

Sima Shein, a former senior Mossad official, told the British Telegraph that there is a covert underground nuclear facility Iran has been constructing near the Natanz reactor,… pic.twitter.com/6sKeFKVIHh

2002년: 이란의 핵 프로그램이 국제사회를 경악하게 하다

2002년 8월, 해외에 망명 중이던 반정부 단체가 이란이 두 개의 비공개 핵시설에서 비밀리에 핵무기를 개발해왔다고 폭로했다.

이는 이란이 서명한 핵확산금지조약(NPT)의 조건을 위반한 것으로, 해당 조약은 각국이 핵에너지 관련 시설을 국제 사찰단에 공개할 것을 요구한다.

그 비밀시설 중 하나였던 나탄즈(Natanz)에는 우라늄 농축용 원심분리기가 설치되어 있었다. 이 장비는 민간용 원자로 연료 생산에도 쓰일 수 있지만, 더 농축하면 핵무기 제조에도 활용될 수 있다.

2005년부터 미국과 이스라엘 정부는 이 나탄즈 원심분리기를 대상으로 '스턱스넷(Stuxnet)'이라는 맞춤형 악성코드를 활용한 사이버 공격을 감행했다.

이 작전은 이란의 핵 프로그램을 늦추는 데 일부 성공했지만, 핵무기 개발을 저지하기 위한 미국과 국제사회의 여러 시도 중 하나에 불과했다. 대부분은 실질적인 제동 효과를 내지 못했다.

2003년: 이란, 부시 행정부에 대화 제안서를 전달하다

2003년 5월, 이란 고위 당국자들이 스위스 주재 미국 대사관을 통해 국무부에 조용히 접촉해왔다. 이들은 ‘상호 존중에 기반한 대화’를 제안하며, 네 가지 주요 사안을 논의하길 원했다: 핵무기, 테러리즘, 팔레스타인 저항세력, 이라크의 안보 안정이었다.

당시 조지 W. 부시 정부의 강경파들은 이러한 화해 시도에 관심이 없었다. 반면, 국무장관 콜린 파월(Colin Powell)은 대화를 지지했으며, 일부 미국 고위 관료는 알카에다와 관련한 문제로 이란과 이미 접촉 중이었다.

하지만 2005년 강경 성향의 마흐무드 아마디네자드(Mahmud Ahmadinejad)가 이란 대통령에 당선되면서, 외교적 기회는 사라졌다. 이듬해 아마디네자드는 조지 부시 대통령 앞으로 18쪽 분량의 친서를 보내며 미국에 다시 한번 손을 내밀었지만, 이 서한은 대부분 무시당했다.

2015년 7월, 여러 국가의 대표들이 이란과의 핵합의를 최종 조율하기 위해 빈(Wien)에서 회동했다. 오스트리아 연방 유럽·통합·외교부

2015년 7월, 여러 국가의 대표들이 이란과의 핵합의를 최종 조율하기 위해 빈(Wien)에서 회동했다. 오스트리아 연방 유럽·통합·외교부

2015년: 이란 핵 합의 체결

이란의 핵 개발 야욕을 억제하려는 10여 년간의 시도가 실패하자, 오바마 행정부는 2013년부터 직접적인 외교적 접근을 시도하기 시작했다.

처음에는 미국과 이란 간의 비공개 양자협상으로 시작했으며, 이후 다른 핵보유국들이 참여하면서 2년에 걸친 비밀 협상이 진행되었다. 그 결과 ‘포괄적 공동행동계획(JCPOA)’, 이른바 이란 핵 합의가 2015년에 체결되었다.

이란, 미국, 중국, 프랑스, 독일, 러시아, 영국이 이 합의에 서명했다. 합의에 따라 이란은 우라늄 농축 능력을 대폭 제한하고, 국제 사찰단의 감독을 받아야 했다.

대신 이란에 부과된 미국 및 국제사회의 경제 제재가 해제되었다. 국제 사찰단은 이란이 합의를 충실히 이행하고 있다고 지속적으로 인증했지만, 도널드 트럼프 대통령은 2018년 5월 이 합의에서 일방적으로 탈퇴했다.

1월 3일 도널드 트럼프 대통령의 명령으로 감행된 드론 공격에서 암살된 가셈 솔레이마니(Qassem Soleimani) 장군. 출처: nuprizm

1월 3일 도널드 트럼프 대통령의 명령으로 감행된 드론 공격에서 암살된 가셈 솔레이마니(Qassem Soleimani) 장군. 출처: nuprizm

2020년: 미국 드론, 이란 장군 가셈 솔레이마니를 사살하다

2020년 1월 3일, 미국 드론이 미사일을 발사해 이란 정예부대 쿠드스군(Quds Force) 사령관 가셈 솔레이마니(Qassem Soleimani)를 사살했다. 분석가들은 솔레이마니를 최고지도자 아야톨라 하메네이 다음으로 이란 내 권력 서열 2위 인물로 평가했다.

당시 트럼프 행정부는 솔레이마니가 중동 지역의 미군 자산에 대한 임박한 공격을 지휘하고 있었다고 주장했지만, 이를 뒷받침할 명확한 증거는 제시하지 않았다.

이에 대한 보복으로 이란은 탄도미사일을 발사해 이라크에 주둔한 두 개의 미군 기지를 타격했다.

2023년: 10월 7일, 하마스의 이스라엘 공격

2023년 10월 7일, 하마스(Hamás)의 대담한 이스라엘 공격은 이스라엘의 거센 군사 대응을 유발했고, 이 공격은 현재까지도 이어지고 있다. 이에 따라 하마스를 비롯해 레바논의 헤즈볼라(Hezbolá) 등 이란의 지역 동맹 세력이 심각하게 약화했다.

2025년: 트럼프 2기와 이란

도널드 트럼프는 이란과 새로운 핵 합의를 추진하고, 테헤란과의 무역 협정을 모색할 기회로 보고 접근했다. 두 번째 임기에 돌입한 그는 자신의 친구이자 부동산 투자자인 스티브 윗코프(Steve Witkoff)를 중동 특사로 임명하고 협상 대표로 세웠다.

워싱턴과 테헤란은 4월부터 핵 합의 체결을 위한 협상을 시작했지만, 양측은 끝내 합의에 이르지 못했다. 양국은 추가 협상을 준비 중이었으나, 6월 13일 이스라엘이 이란을 상대로 연쇄 공습을 감행하면서 미국 정부는 입장을 재고해야 했다.

6월 22일 새벽, 미국은 이란의 핵 능력을 무력화하기 위한 강경 조치로 세 곳의 핵시설을 공습했고, 미 국방부 관계자들은 이 공습이 “심각한 피해”를 입혔다고 평가했다. 이에 대해 이란은 보복을 선언했다.

[출처] Un recorrido por la larga y tortuosa relación entre EE. UU. e Irán

[번역] 하주영

- 덧붙이는 말

-

제프리 필즈(Jeffrey Fields)는 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 돈스라이프 문리대학 국제관계학 실무 교수다. 참세상은 이 글을 공동 게재한다.