|

▲ 조선 3월11일 25면 |

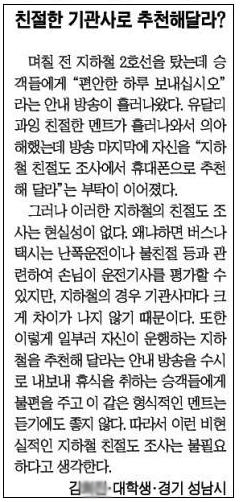

“지하철 친절도 조사에서 휴대폰으로 추천해 달라”고 승객들에게 부탁하는 서울메트로 기관사를 어떻게 봐야 할까. 가볍게 웃어 넘길 수도 있겠다. 조선일보에 독자투고한 대학생은 그렇게 생각하지 않았다. “안내 방송을 수시로 내보내 휴식을 취하는 승객들에게 불편을 주었다”고 지적했다. 나아가 “이런 비현실적인 지하철 친절도 조사는 불필요하다”고까지 주장했다. 다 맞는 말이다.

그러나 “오죽하면 그랬을까”하는 안타까움도 있다. 지난해 서울시 산하 공공기관은 오세훈 시장의 ‘창의시정’ ‘3% 퇴출’ 등으로 요란했다. 현장을 얼마나 쪼아댔으면 이런 짓까지 할까. 방법은 분명 나빴지만 그런 생각이 스친다.

서울메트로가 이 대학생의 지적대로 ‘지하철 친절도 조사’ 같은 쓸데없는 짓을 왜 할까. 대학생을 불편하게 한 진짜 원흉은 기관사도, 서울메트로도 아니라 시도때도 없이 보여주기 행정을 밀어붙이는 ‘서울시’가 아닐까.

공기업 노조는 국민에게 무엇일까

아래 오른쪽 <소리 큰 지하철 우대권 발권기>는 조선일보 2월24일자 25면 1단기사다. 왼쪽 <“우대권입니다” 외치는 개찰구>는 한겨레신문 3월5일자 21면 기사다. 두 기사는 모두 독자투고다. 두 기사 모두 같은 주제에 같은 소재를 다룬다. 조선일보는 부산지하철, 한겨레신문은 서울지하철의 상황이다.

장애인 인권에 대한 공기업의 천박한 감수성을 그대로 드러낸다. 부산의 주부가 보내온 사연은 가슴 아프다. 이런 게 독자투고란 구석에 1단으로 처박힐 내용은 아니다. 자고 일어나면 정부가 뭘 발표했다고 대문짝만하게 보도자료와 관료들 얘기 받아쓰는 것 보단 이런 거 취재하는 게 더 낫다.

|

▲ 한겨레 3월5일 21면(왼쪽), 조선 2월24일 25면 |

공기업의 관리자들이 멋모르고 이런 시스템을 도입했다면, 또 이용자들이 이렇게 자주 문제를 지적해오면 고쳐야 한다. 공기업 관리자들이 움직이지 않으면 공기업 노조라도 나서서 바꿔야 한다. 공기업 노조들은 극좌에서 극우까지 모두가 ‘공공성’을 외친다.

부산과 서울에서 사회적 약자인 장애인이 공기업 지하철의 반인권적 태도를 비판하며 안타까운 사연을 올리는 사이, 바로 그 서울지하철노조 위원장은 한국경제신문에 나와 <“민노총 탈퇴의사 밝혔더니 전국서 격려전화 밀려와”> 같은 정파적 기사의 밑밥이나 주고 있었다.(아래 한국경제신문 3월9일자 10면>

국민들은 노조가 민노총을 탈퇴하든말든 아무 관심 없다. 그보다도 공기업 노조가 나서 이용 시민들의 편에 서서 이런 불합리한 작은 제도 하나라도 바꿔준다면 진짜 전국에서 격려전화가 밀려오지 않을까.

.JPG) |

▲ 한국경제신문 3월9일자 10면 |

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)