|

▲ 조선 5월6일 31면(왼쪽)과 중앙 4월18일 10면 |

유람선 탄다고 쪽방촌에 햇살 비칠까

서울시가 가정의 달을 맞아 쪽방촌 주민 130명을 초청해 한강 유람선을 태워준다. 서울시는 서울의 5대 쪽방 밀집지역에서 130명을 골랐단다. 이들은 여의도 선착장에서 한강홍보선 한가람호를 타고 밤섬을 거쳐 반포대교를 둘러 본다.

왼쪽 조선일보 5월6일자 31면 기사에서 서울시 관계자는 “쪽방촌 주민들이 답답한 쪽방에서 벗어나 시원한 한갈을 느끼고 어려운 여건 속에서도 꿋꿋하게 살아갈 삶의 희망을 갖게 하고자 행사를 마련했다”고 밝혔다. 1년에 한번 그것도 뽑기에서 당첨된 옆방 이웃에게 듣는 한강이 얼마나 시원할까. 재개발, 재건축 지상주의로 줄달음치는 서울시가 이런 생색 한번으로 낮은 곳의 민심을 모두 보듬었다고 생각하는 건 아닌지.

집 없는 쪽방촌 사람들은 오른쪽 중앙일보 4월18일자 10면 기사를 보고 분노한다. 서울시가 자랑찬 정책으로 내미는 ‘뉴타운’ 재개발지역의 집 가진 자들이 벌이는 100억원대의 횡령만 바로잡아도 줄잡아 쪽방촌 사람들의 5천만원짜리 전셋집 200채는 구할 수 있겠다. 유람선 탄 사람보다 많은 숫자다. 이번에 검찰에 붙잡힌 아현뉴타운3구역 재개발 조합장 유모 씨만 유독 돈 욕심이 많아서 그랬을까. 이런 돈 지랄의 진짜 배후는 재개발 지상주의에 사로잡힌 서울시와 국회에 앉은 정치인들이다.

지식인의 책장사

|

▲ 5월7일자 조선,중앙,한겨레,국민,경향신문의 신문제목들(위에서부터) |

밑줄 그은 5개의 제목은 모두 5월7일자 신문에 박힌 제목이다. 위에서부터 조선일보, 중앙일보, 한겨레신문, 국민일보, 경향신문 순이다. 제목 아래 시인 김지하의 사진은 왼쪽 위에서부터 시계방향으로 조선, 국민, 중앙, 경향신문에 실렸다.

조선일보는 <조선>스럽게 김지하의 입과 권위를 빌어 ‘촛불 시민’을 비판한다. 나머지 4개의 제목은 김지하의 입을 비틀지 않고 그나마 온전히 담으려 했다. 기사 본문은 국민일보 ‘정철훈 기자’가 쓴 게 가장 솔직해 보인다. 김지하는 민중의 일상을 놓친지 오래됐다. 그래서 90년대 이후 그의 시는 정치적 수사에 단골로 동원됐다.

그런 시인이 <못난 시들>이란 시집 한 권과 산문집 4권을 세상에 내놨다. 김지하는 시집에선 “나는 / 촛불도 아니다/ 나는 / 시청 근처에도 없는 / 변두리 꼰대 / 나는 디지컬도 엠비도 노사모도 아닌 / 신좌파 신우파 / 환경연합도 아닌 / 그러 이름 없는 / 직업도 없는 / 한 아나로그 꼰대 / 갈 곳 없다 / 설 곳 없다 / 돌아갈 곳 없다”며 스스로를 자성의 낯빛으로 돌아본다.

그런 시인이 조선일보에선 촛불을 진단한다. “촛불 시위에 나가서 중학생들하고 대화를 나눴더니, 아이들이 시위꾼을 가리키며 ‘저거 촛불 아니예요. 제 고기 구워먹으려고 시커멓게 피운 숯불 같아’라고 하더라”며 촛불을 초기와 후기로 나눈다. 이런 이분법이 ‘아날로그 꼰대’인 김지하의 생각인지 조선일보의 생각인지, 아니면 둘 다의 생각인지 모른다. 아무튼 김지하의 표현을 빌려 말하면 “지난해엔 촛불 안에도 숯불이 있었고, 숯불 안에도 촛불이 있었다.”

이제는 언론도 낡은 지식인의 책장사에 그만 좀 휘둘렸으면 한다. 어제는 남편이 지식 장사에 나서더만 오늘은 아내가 나섰다.(매일경제신문 5월8일자 37면) 내외가 참 부창부수다.

|

▲ 매경 5월8일 37면 |

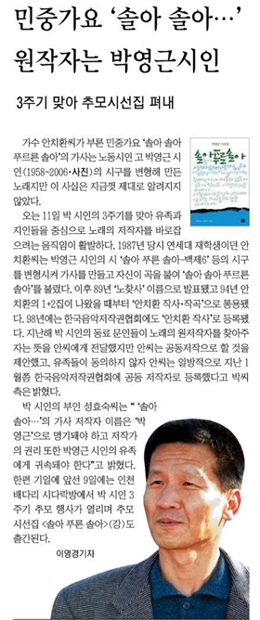

김지하보다 박영근이 더 그립다.

|

▲ 경향 5월8일 24면 |

박영근은 안치환이 부른 <솔아 솔아 푸르른 솔아>(원작은 ‘백제’)를 지었다. 최초로 <노동문학>을 노래했던 박영근은 제 노래로 명성을 얻어 유행가 가수가 된 안치환이나 그를 따라 배운 박노해와 달리 죽는 날까지 쪽방촌과 민중을 끼고 살았던 노동자 시인이었다. 박영근은 전주고를 다니다 문학병에 걸려 학교를 때려 치우고 전국을 떠돌다 1977년 가난한 노동자들이 모여 사는 영등포 뚝방촌에 방 한칸을 구했다. 그는 뚝방촌에서 교과서 속 노동자가 아닌, 살아 있는 노동자를 만났다. 고교 중퇴에 노동자 출신이라는 꼬리표가 늘 붙어 다녔지만 그가 토하는 열변 앞에 기라성 같은 문학가들도 숨죽였다.

언젠가 그는 자신의 시에서 “아버지는 빨치산에서 전향해 살아남기 위해 공화당 선거모리배에게 전 재산을 털어 막걸리와 만월표 고무신짝을 돌려야 했다”고 고백했다. 스스로 먹물이기를 포기했던 노동자 시인 박영근이 남긴 마지막 시는 역설적이게도 ‘이사’라는 서정시다. “가을이 수척해진 얼굴로 대문간을 기웃거릴 때 / 아무도 모르지, 그런 날 저녁에 부엌에서 들려오는 / 정갈한 도마질 소리와 고등어 굽는 냄새 / 바람이 먼 데서 불러온 아이 적 서툰 노래 / 내가 떠난 뒤에도 그 낡은 집엔 마당귀를 돌아가며 / 어린 고추가 자라고 방울토마토가 열리고 / 원추리는 그 주홍빛 꽃을 터뜨릴 것이다.”

박영근은 자신의 죽음을 예감한 듯한 이 마지막 노래에서 가장 서정적인 게, 가장 민중적이라는 진리를 새삼 확인시켰다. 박노해처럼 한없이 거칠다가 이내 꺾여 자본의 품에 안기고 마는 사이비 <노동문학>과는 근본부터 다르다. 감방을 나온 박노해가 남아공에 가서, 기행문이랍시고 중앙일보에 정기적으로 한 면씩 털어 돈벌이를 할때 박영근은 먹고 살 길이 없어 논술학원 강사로 취직하려다가 고졸도 안되는 학력 때문에 퇴짜를 맞았다. 학원장이 신동엽 창작기금까지 받은 이 중견시인에게 “김소월에 대해 논하라”고 했단다.

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)