도널드 트럼프에게 무한 애정을 가진 사람들이 아니라면 누구나, 트럼프의 관세 전쟁이 '관세' 자체로서는 처참한 퇴각을 낳았다고 보고 있다. <월스트리트저널>은 ‘트럼프 관세의 대규모 철회’(The Great Trump Tariff Rollback)라는 제목으로 이를 대표적으로 신랄하게 다뤘다.

그러나, ‘트럼프가 중국과의 관계를 재설정했다’는 선언에 대해 시장이 환호하는 근거는 허술하다. 트럼프 행정부는 여전히 어떤 수단을 써서라도 중국의 부상을 견제하겠다는 확고한 입장을 유지하고 있다. 설령 그 수단이 부족해 보일지라도 말이다.

지금까지 체결된 무역 “합의”는 영국 하나뿐이며, 나머지 국가는 협상 중이다. 트럼프는 엄청난 수준의 관세 부과 위협을 피하려고 각국이 줄을 서서 협상하려 한다며 천박하게 자랑하고 있다.

BREAKING:

— Megatron (@Megatron_ron) April 9, 2025

Donald Trump:

"The countries are kissing my ass, begging to make a deal on tariffs" pic.twitter.com/4UXxvS2bOI

그러나 중국은 트럼프가 관세라는 ‘바주카포’를 꺼내려는 와중에 미국의 취약한 지점을 정확히 지적했다. 중국은, 미국이 이 협상을 이용해 다른 국가들로 하여금 중국을 고립시키거나 불리하게 만드는 조항들을 강요하려 할 것이라고 예상했다. <파이낸셜타임스>는 2025년 4월 21일 자 ‘중국, 미국과의 무역 협정에서 자국 이익을 해치는 조처를 하지 말라고 경고’ 기사에서 다음과 같이 보도했다.

“베이징은 ‘중국의 이익을 희생시키는 방식으로’ 미국과 무역 협정을 맺는 국가들에 보복하겠다고 경고하면서, 양 경제대국 간의 관세 갈등이 격화되는 가운데 세계적 긴장을 부추기고 있다.”

보도에 따르면 미국의 전략은 중국을 협상 테이블로 끌어내어 강경한 입장을 포기하게 하려는 것이었지만, 중국은 물러날 기미를 전혀 보이지 않았다.

시진핑 주석은 지난주 베트남, 말레이시아, 캄보디아를 방문해 베이징의 무역 파트너들과의 관계를 강화하고자 했다.

중국의 우려는 현실화되고 있다. <파이낸셜타임스>는 최근 보도에서, 미국과 영국 간 새로운 무역 협정에 '안보 요건'이라는 명목으로 철강 및 제약 산업에 대한 투자 제한 조항이 포함됐으며, 이는 명백히 중국을 겨냥한 것이라고 보도했다. ‘중국, 미국과의 무역 협정을 두고 영국 비판’ 기사에서 다음과 같이 밝혔다.

“중국은, 미국과 영국 간 무역 협정이 중국 제품을 영국 공급망에서 배제하는 데 사용될 수 있다고 비판하면서, 런던의 베이징과의 관계 회복 노력에 복잡함을 더하고 있다.”

지난주 체결된 무역 협정은 트럼프 행정부가 전면적 ‘상호 관세’를 발표한 이후 체결한 첫 번째 협정이며, 영국 철강 및 제약 산업에 대한 엄격한 안보 요건을 포함하고 있다.

이에 대해 중국 외교부는, 국가 간의 협정은 제3국을 겨냥해서는 안 된다는 ‘기본 원칙’을 언급했다.

“국가 간 협력은 다른 나라의 이익에 반하거나 그에 해를 끼치는 방식으로 수행되어서는 안 된다.” 라고 중국 외교부는 <파이낸셜타임스>에 밝혔다.

그리고 나도 조랑말을 갖고 싶다. (And I want a pony, 중국 측 입장을 반어적으로 비꼰 표현) 계속해서,

이번 협정에는 미국이 영국산 자동차 및 철강 수출품에 부과한 징벌적 관세를 일부 감면하는 내용이 포함되어 있지만, 영국산 제품에 대한 기본 10% 관세는 철회되지 않았다.

철강과 자동차에 대한 부문별 관세 감면은, 영국이 공급망 안보와 관련 생산시설 소유권에 대해 미국 요구를 ‘신속히 충족’할 것이라는 조건으로 이뤄졌다.

영국 당국자들은, 트럼프가 이러한 조건의 목표가 중국이라는 점을 명확히 했다고 말했다. 이 협정은, 영국 제품의 관세 감면 여부가 이른바 '섹션 232 조사(미국 안보에 미치는 특정 수입품의 영향을 판단하는 조사)'의 결과에 달려 있다고 명시하고 있다.

중국 국가거시경제연구원 고위 연구원 장옌성(张燕生)은, 미국이 향후 다른 정부들과의 무역 협상에서도 중국을 고립시키기 위해 비슷한 조항을 강요할 것이 분명하다고 말했다.

“영국이 이런 일을 벌인 것은 중국에 공정하지 않다. 이런 ‘독소 조항’은 사실상 관세보다 더 나쁘다.” 라고 그는 말했다.

<사우스차이나모닝포스트>는, EU 역시 이 협정의 투자 제한 조항을 중국과 유사하게 인식하고 있다고 보도했다. ‘EU, 미-영 무역 협정에 주목… “코끼리는 바로 중국이다”’라는 제목의 기사에서 다음과 같이 전했다.

유럽연합(EU) 및 그 회원국들의 소식통에 따르면, 해당 문서의 내용은 트럼프가 미국의 동맹국들이 중국을 철강과 의약품 등 주요 공급망에서 배제하는 데 협력하도록 강제하려 했음을 보여준다. 협정문에 중국이라는 이름은 명시되어 있지 않지만, 문서 전체에 걸쳐 암시되어 있다.

영국의 싱크탱크인 ‘중국 전략 리스크 연구소’(China Strategic Risks Institute)의 선임 정책 국장인 샘 굿맨(Sam Goodman)은 다음과 같이 말했다. “강제노동, 데이터 보안, 경제 안보, 투자 금지에 있어 미국과의 조율을 명시한 협정의 문구는, 중국이 ‘방 안의 코끼리’임을 명백히 보여준다.”

협정문은 다음과 같이 기술하고 있다. 영국은 미국 수출용 철강 및 알루미늄 제품의 공급망 안보와, 해당 생산시설의 소유구조에 대해 미국의 요구를 신속히 충족할 것에 동의했다. 이는 철강 산업 내 중국 자본의 소유권을 우회적으로 지목한 것으로 관측통들은 해석하고 있다.

국제무역을 전문으로 하는 싱가포르경영대학교 헨리 가오(Henry Gao) 교수는, 이번 협정의 ‘중국 중심’ 의제는 앞으로도 각국이 관세를 피하려고 분투하는 과정에서 계속 반복될 주제일 것이라고 내다봤다.

가오(Henry Gao)는 다음과 같이 말했다. “예상했던 대로, 중국이 핵심 우려 대상이다. 이번 협정은 생산시설의 소유권, 비참여국이 이 협정을 악용해 관세를 회피하는 행위 방지, 비시장 정책에 대한 공동 대응, 공급망 내 강제노동 문제 해결 등과 같은 사안들을 강조하고 있으며, 이 모든 조항은 이름을 명시하지 않았을 뿐 결국 중국을 겨냥한 것이다.”

이제 배경 설명으로 잠시 돌아가 보자. 이번 미국의 조치는, 혹은 최소한 그 의도는 중요한 선례를 남기기 위한 것이다. 그리고 이를 상대적으로 협상력이 약한 상대국인 영국과 체결함으로써 정당화했다. 영국은 브렉시트 이후 ‘자유무역협정’을 미국과 체결하고자 했지만 지금껏 이루지 못했고, 미국과의 양자 협상에서 상대국이 경제적 무게감을 느끼지 않는 이상, 미국이 조건을 일방적으로 강요한다는 점은 이미 잘 알려져 있다. 실질적 협상은 항상 주변적인 수준에서만 이뤄진다.

미국은 이미 영국과의 무역에서 흑자를 보고 있다. 따라서 이 협정의 목적은 무역수지를 개선하는 데 있지 않았다. 대신, 미국은 이 협정을 통해 ‘다른 이득’을 얻으려 했다.

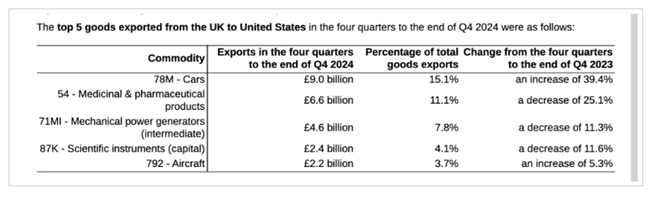

미국이 영국산 자동차 10만 대 수입(현재 판매량과 거의 같은 수준)을 허용한 것은, 양보를 끌어내기 위한 미끼에 불과했다. 제약 부문은, 영국 정부 공식 통계 기준으로 2024년 영국 수출 산업 중 두 번째로 큰 부문이다.

미국은 철강이 상위 수출 품목은 아니라고 밝혔지만, 완제품이나 중간재에 포함된 철강 성분을 문제 삼을 가능성도 있다.

중국의 대영 무역흑자는 미국보다 4배 이상 크다. 이는 중국과 미국 모두 영국에 대해 금융적 청구권을 축적하고 있다는 뜻이다. 수출흑자국은 외화 현금으로 보유할 수도 있지만, 대개는 자산으로 전환해 활용하길 원한다. 예를 들어, 1970년대 석유 금수 조치 당시 사우디는 런던 메이페어(Mayfair) 지역 부동산을 대거 사들였고, 이 지역은 유령 도시처럼 보일 정도였다.

그렇기에 중국은 미국보다도 더 강하게, 영국 내에서 제조업 투자나 상장기업 지분 인수 등의 방식으로 자본 투자를 확대하길 원할 것이다.

이러한 선례가 중국에 특히 문제가 있는 이유는, 동남아시아 국가들이 대부분 중국과는 무역적자를, 미국과는 무역흑자를 기록하고 있다는 점 때문이다. 즉, 이들 국가는 중국 투자의 대상이 되며, 미국의 관세 위협을 피하려는 전략적 고민 속에 놓이게 된다. <방콕포스트> 4월 11일 자 보도는 이러한 흐름을 뒷받침한다. ‘트럼프 관세 직면한 베트남, 중국 무역 일부 단속 예고’ 보도에 따르면,

“미국의 징벌적 관세를 피하려는 기대 속에서, 베트남은 자국 영토를 경유해 미국으로 수출되는 중국산 상품을 단속할 계획이며, 대(對)중국 민감 수출 품목에 대한 통제도 강화할 예정”이라고 정부 문서 및 소식통이 전했다.

베트남은 수 주 전부터 미국에 관세 면제를 위한 일련의 유화 제스처를 보내왔지만, 결국에는 트럼프의 ‘해방의 날‘ 관세 공세에 따라 46%의 높은 관세를 부과받았다. 흥미로운 점은, 베트남이 모든 대미 관세를 0%로 낮추겠다는 제안을 했음에도, 미국은 이를 거절했고, 베트남 내 중국산 제품의 재수출 및 ‘베트남산’ 라벨 조작을 문제 삼았다는 점이다.

<인도 이코노믹타임스>는 <폭스뉴스>와 <뉴스위크>를 인용해 다음과 같이 보도했다.

미국 고위 무역 자문관 피터 나바로(Peter Navarro)는 폭스뉴스 출연 중 이를 ‘국가적 비상사태’라고 규정하며 베트남의 제안을 거절했다. 그는 미국의 대(對)베트남 무역적자가 ‘통제 불능 상태’이며, 베트남이 ‘중국 제품에 라벨만 바꿔 붙이는 식의 부정행위’를 한다고 비판했다.

나바로는 또 다음과 같이 말했다. “미국과 베트남이 서로 모든 관세를 없앤다고 해도, 미국은 여전히 베트남과 약 1,200억 달러의 무역적자를 기록할 것이다.”

베트남이 미국을 향한 라벨 조작 단속 계획을 발표한 날, 태국도 같은 조치를 발표했다. <방콕포스트>의 두 번째 보도 ‘미국 수출품 원산지 허위표기 단속에 나선 태국’에 따르면,

태국 당국은 미국이 부과한 높은 관세를 피하고자 외국 기업들이 원산지 증명서를 허위로 제출하는 관행에 대한 단속을 강화할 예정이다. 이는 미국 트럼프 행정부와의 협상에서 36% 관세 부담 완화를 확보하기 위한 준비의 일환이다.

태국 상무부는 금요일 발표한 성명에서, 미국과의 무역수지 흑자가 거의 460억 달러에 달하는 태국이 미국 당국의 주요 우려 사항인 ‘원산지 허위 기재’ 문제와 관련하여 감시 대상 품목 목록(현재 49개 품목)에 더 많은 제품을 추가할 계획이라고 밝혔다.

태국 정부는 미국으로 재수출하기 위한 기지로 자국을 이용하는 기업들이 원산지 규정을 우회할 위험이 높은 제품군 약 9개를 추가로 지정했다. 이들 품목에는 철강, 동선(구리선), 알루미늄 등이 포함된다.

로컬 콘텐츠 규정을 악용하려는 기업들을 억제하려는 이번 조치는, 최근 몇 년간 값싼 중국산 제품의 ‘덤핑’에 시달려온 태국 기업들로부터 환영받을 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국산 제품에 대해 역대 최고 수준인 145%의 관세를 부과하자, 태국 제조업체들 사이에서는 값싼 중국산 제품이 자국 시장으로 대거 유입될 것이라는 우려가 더욱 커지고 있다.

수요일 발표된 태국 주요 기업 CEO 대상 설문조사에 따르면, 응답자의 약 71%가 값싼 중국산 제품이 태국 시장을 범람시켜 생산설비 가동률 하락이나 공장 폐쇄로 이어질 수 있다고 우려했다.

중국이 4월 대미 수출이 많이 감소했다고 발표했을 때, 전체 수출은 여전히 증가했다고 주장했다. 이는 EU와 동남아시아로의 출하가 급증했기 때문이라고 설명했다. 그러나 우리는 이러한 증가가 채널 스터핑(channel stuffing), 즉 재고 밀어넣기일 가능성이 크다고 판단했다. 해당 지역에서 유기적인 수요 증가를 뒷받침할 경제 활동의 뚜렷한 증가 조짐은 없었기 때문이다.

이처럼 허위 라벨링 같은 조잡한 방식 외에도, 동남아시아 국가들의 관세율이 중국보다 낮은 경우, 중국 공장을 해당 국가에 이전하는 방식이 미국의 관세를 우회하는 수단이 될 수 있다. 이 때문에 일견, 동남아 국가들은 미국이 중국의 해외직접투자(FDI)를 제한하려는 시도에 반감을 품을 것처럼 보일 수도 있다.

그러나 현실은 더 복잡하고, 중국에 불리하다. 중국은 '제로 달러(zero-dollar)' 공장이라 불리는 모델을 통해 자국에는 최대 이익을 주고, 수용국에는 최소 이익만 주는 방식의 투자 전략을 예술처럼 정교하게 구사해왔다. <방콕 포스트>는 다음과 같이 보도했다.

“미국의 관세 조치로 인해 중국발 제로달러 수출과 투자가 더욱 심화할 것으로 예상되면서, 태국 정부는 이에 대한 대응을 촉구받고 있다.”

CIMB 타이은행 경제센터의 수석 이코노미스트 아몬텝 차울라(Amonthep Chawla)는 다음과 같이 말했다. “미국 관세 조치는 생산기지의 이동에도 영향을 미치게 될 것이며, 동남아시아와 태국은 전 세계 FDI의 주요 수용지로 부상할 가능성이 크다. 그러나 태국은 특히 중국 투자자들로부터의 제로달러 수출과 투자라는 문제에 직면해 있다. 이 문제는 과거부터 존재해 왔으며, 지정학적 위험이 높아진 현 상황에서 더욱 악화할 것으로 보인다.”

제로달러 수출이란, 수출을 통해 수출국 자체에는 거의 경제적 이익이 발생하지 않는 무역 활동을 의미한다.

아몬텝은 다음과 같이 지적했다. “태국은 지난해 사상 최대 규모의 FDI 유입을 기록했지만, 실제로 PMI(구매관리자지수)는 미미한 성장만을 보였고, 고용 증가에도 별다른 기여를 하지 못했다. 수출은 두 자릿수 증가율을 보였지만, 순수출의 실질 성장률은 낮았기 때문에 국내 경제에는 유의미한 이익을 주지 못했다.”

특히 ‘제로달러 관광‘이 대표적인 사례로 거론된다. 중국발 저가 관광 상품은 태국 내에서 전혀 경제적 가치를 창출하지 않는 것으로 인식된다. 관광객이 타고 다니는 버스는 중국 기업이 소유하고 운영하고, 법적으로 태국인이 해야 하는 가이드 역할도 중국인이 맡고 있으며, 숙박, 식사, 쇼핑 모두 중국인 소유의 업장에서 이루어진다.

글로벌화와 금융화에 비판적인 입장을 지니며 중국에 비교적 우호적인 경제학자조차도 이러한 태국 측 시각에 반박하지 않았다. 그는 이렇게 말했다.

“그래서 아시아 전역에서 중국 상인들이 그렇게 혐오의 대상이 되었다. 심지어 중국 관료들은 나에게 자신들이 얼마나 ‘무자비하게 장사하는지’를 자랑스럽게 얘기하곤 했다.”

이러한 투자 및 영향력 경쟁이 어떻게 전개될지는 아직 판단하기 이르다. 그러나 한 가지 분명한 사실은, 트럼프가 자초한 자신의 약점이 미국 내부에서 이미 작동하고 있다는 점이다. 기본 10%, 중국에는 30%의 관세율을 제시한 것은 (스콧 베산트 분석에 따르면) 트럼프식 ‘관세 체계’의 기초로 보이지만, 소액 수입품(예: 쉬인, 테무)에는 고작 54%의 관세만 적용되었고, 이들 업체는 저소득층 소비자에게 중요한 존재가 되었다.

이러한 상대적으로 낮은 관세조차 국내 인플레이션을 유발할 것이며, 수많은 소상공인에게는 치명타가 될 수 있다. 게다가 트럼프의 ‘미치광이 전략’은 그가 바라는 효과와는 반대로 작용하고 있다. <책임있는 국정>의 조슈아 슈바르츠(Joshua Schwarz)는 이렇게 지적한다.

“몇 가지 장점에도 불구하고, ‘미치광이 전략’은 만능 해결책이 될 수 없으며, 트럼프가 달성할 수 있는 결과를 오히려 제한할 수 있는 중대한 단점들을 수반한다. 내가 동료심사를 거친 연구에서 제시한 바와 같이, 국내 대중이 ‘미쳤다’고 인식하는 지도자는 점점 더 높은 수준의 불신을 받게 되며, 이는 외교 협상에서의 지렛대를 약화한다.

미국 유권자들은 지도자의 ‘유능함’을 중시하기 때문에, 비정상적으로 보이는 지도자에 대해 호의적으로 보지 않는다.”

결론적으로, 트럼프가 중국과의 경쟁에서 어떤 측면에서든 ‘승리’하더라도, 정작 중요한 전선인 자국 내에서의 평가는 처참한 패배로 귀결될 가능성이 크다.

[번역] 이꽃맘

- 덧붙이는 말

-

이브 스미스(Yves Smith)는 미국의 금융·경제·정치 분석가이자 블로거, 저술가로, 글로벌 금융 시스템과 월스트리트의 권력 구조, 그리고 신자유주의적 경제 정책에 대한 비판적 분석으로 잘 알려져 있다.참세상은 이 글을 공동 게재한다.