|

|

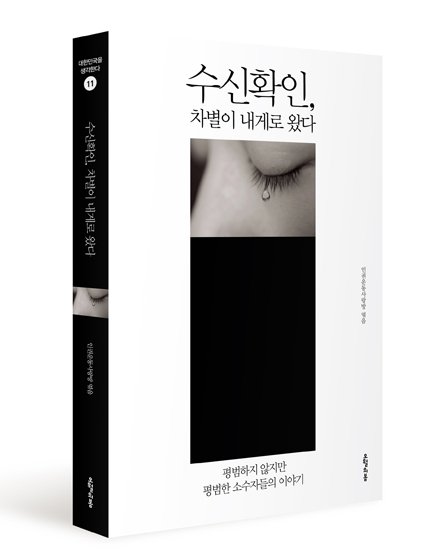

수신확인을 했으나 답장을 보내기까지는 시간이 걸렸다. 책을 읽고 나니 돌아보고 생각할 것이 많아서였다. ‘차별’이라는 주제는 무척 무거워 보이지만 생각해보면 나에게도 차별은 일상이었다. 운전을 할 때도 여성운전자라는 이유만으로 욕을 하는 이를 만나기도 하고, 한밤에 길을 갈 때는 극도로 예민해져서 길을 걸어야 한다. 때로는 키 작은 이를 배려하지 않는 지하철 선반 때문에 짐 올리기 힘들어 그냥 들고 가기도 한다. 남성이거나 혹은 키가 큰 이들에게는 아무렇지도 않을 어떤 이들이 나에겐 때로는 버겁다.

이런 정도를 차별이라고 말하는 것에 문제제기하실 분도 있을 것 같다. 사실은 나도 이것을 차별이라고 생각하기보다는 일상의 작은 불편으로만 느낀다. 하지만 경쟁과 위계 속에서 살아가는 우리 사회에서 모든 이들이 겪고 있는 비교와 무시와 배타의 조각들이 차별의 거대한 흐름을 형성하고 있다는 점을 생각해본다면, 자신에게 가해지는 차별의 조각을 민감하게 인식해내는 것도 중요하지 않을까. 차별을 누군가의 문제로가 아니라 ‘자신’의 문제로 인식해가는 첫출발이기 때문이다. 비혼모이든 경증장애인이든, 트랜스젠더이든, 이주노동자이든, HIV 감염인이든, 성소수자이든 우리 사회 모든 이들이 겪는 차별의 한 부분을 조금 더 크게 경험하는 이들일 뿐이다. 그래서 비혼모인 승민은 이야기한다. “힘든 일이 없었던 것은 아니예요. 하지만 힘든 일 한 번 겪지 않고 사는 사람이 어디 있을까요?”라고 말이다. 우리 사회의 차별은 그렇게 일상적이다.

물론 차별이 항상 소소하거나 일상적이지만은 않다. 그것은 때로는 거대한 철벽처럼 사람들을 밀어내고 고통에 빠뜨리기도 한다. 누구나 차별을 일상적으로 겪지만 어떤 이들에게는 그것이 삶을 위협하고 자존감을 무너뜨릴 정도로 심각하다. 키가 작아 선반위에 짐을 못 올리는 일은 약간의 불편을 주지만 휠체어가 다닐 수 없는 계단은 장애인의 생존을 위협하는 것이다. 그래서 우리는 그 극단적인 상황을 들어 ‘차별’이 얼마나 심각한 문제인지를 증명하려고 애쓰기도 한다. 하지만 이 책에서 말걸기를 하는 이들은 자신의 고통을 호소하지 않는다. 그 대신 그 차별의 불합리성을 이야기한다. ‘내가 어렵고 힘드니 나를 돌아봐 달라’고 말하지 않고 ‘내가 받는 차별받는 것은 우리 사회가 잘못되었기 때문’이라고 담담하게 말한다.

이 담담한 목소리에서 나는 2011년 희망버스를 떠올린다. 우리는 정리해고로 고통을 당하는 이들을 위로하기 위해서 한진중공업으로 가는 희망버스에 올랐다. 그런데 우리가 영도에 도착해서 만난 것은 고통받고 괴로워하는 이들이 아니었다. 우리가 만난 것은 이 정리해고는 잘못된 것이라면서 거침없이 맞서는 이들이었다. 85크레인 위의 김진숙 지도위원에서 우리가 발견한 것은 불합리한 것에 맞서는 저항의지였다. 손을 내밀고자 달려갔던 이들은 오히려 경쟁에서 밀려나지 않기 위해서 발버둥쳐야 했고 그래서 피곤에 찌들어있던 자신을 발견했다. 나도 불안정한 사회 속에서 고통받는 사람이었기 때문에, 그런 불안정성을 딛고 ‘끝까지 웃으며 함께 투쟁’하려는 이들을 만나 위로를 받으며 변화를 만들어나갈 힘을 얻게 되었던 것이다.

그 위로와 용기를 이 책에서 다시 만난다. 어떨 때에는 굳이 문제제기를 하지 않고 그냥 순응하기도 하고, 때로는 자신의 모습에 좌절하기도 하고, 물음표가 든 상자를 들고 헤매는 것처럼 길을 잃기도 하고, 자신과 같은 처지의 사람들을 보면서 그들만은 자신보다 평범함에 이르는 길이 짧기를 기도하고, 주변의 사람들이 던진 말에 지속적으로 상처를 받기도 하지만 그래도 담담하게 삶을 직시하는 이들이다. ‘넌 의미 없는 존재야’ ‘넌 잘못된 존재야’라고 말하는 권력과 자본 앞에서 인간으로서의 존엄을 지키기 위해서 얼마나 많은 눈물과 번민을 거쳐야 하는지를 알 것 같다.

그런데 아직도 많은 이들은 숨죽이고 있다. 저항할 힘조차 갖지 못하거나, 불합리를 인식할 수 없을 만큼 생존의 벽이 두터워서 꼼짝할 수 없거나, 혹은 자신이 뚫고 가야 할 사회적인 차별이 너무 커서 좌절한 이들도 있을 것이다. 어떤 이들은 세상에 대한 분노를 자신보다 약자에 대한 폭력으로 다스리거나 불특정다수를 향해서 분노를 쏟아낸다. 때로는 절망한 나머지 자신의 목숨을 끊기도 한다. 이런 이들에게 우리도 말걸기를 시작해야 할 것 같다. 이 책이 우리에게 작은 목소리로 말을 걸듯이, 혜숙이가 말한 것처럼 ‘참는 자에게 복은 오지 않는다’고 말하고, 함께 이겨나가자고 말해야 할 것 같다. 더 많은 이들이 속에 가두어둔 용기를 끄집어내서 이 현실을 직시하고 변화를 위해서 나아갈 수 있도록, 우리가 ‘함께하고 있다’는 것을 이야기해보자. 그것이 바로 ‘연대’. 나의 답장은 글이 아니라 ‘연대의 실천’이 되어야 할 것 같다.

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)