권용목이 후보였으면 어땠을까. 잠시 생각해봤다. 80, 90년대 권용목은 늘 목발에 깁스한 모습이었다. 현대자본의 식칼 테러의 단골 희생자였다.

사람들은 “그에게 활동할 최소한의 공간만 주었다면 그렇게까지 막 가진 않았을 것”이라고 한다. 혹자는 “그가 원래부터 그랬다”고 말한다. 정리하면 ‘안타깝다’ 쯤으로 종합된다.

|

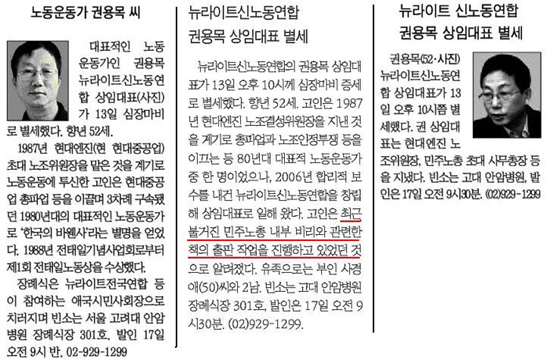

▲ 2월16일자 동아/한국/조선일보(왼쪽부터) |

권용목이 지난달 13일 심장마비로 죽었다. 민주노조 운동의 화신에서 잠시 민주당을 거쳐 뉴라이트신노동연합 상임대표까지 다양한 이력이 끝났다. 5일장으로 치러진 장례식 막바지 16일자 신문에 1단짜리 부고가 났다. 왼쪽 <동아일보>는 87년 현대엔진 초대 노조위원장 경력과 총파업으로 3차례 구속 등 민주노조운동가의 삶에 주목했다. 오른쪽 <조선일보>는 건조하게 소개했다.

그러나 가운데 <한국일보>는 1단 부고기사에 비수를 숨겨 놓았다. 한국일보는 붉은 밑줄 친대로 “고인은 최근 불거진 민주노총 내부 비리와 관련한 책의 출판작업을 진행”하고 있었다고 했다. 권씨가 죽기 전 열흘 동안 거의 잠을 자지 않고 단숨에 집필해 들어간 그 책은 정확히 4주 뒤 지난 7일자 조선일보 주말섹션 3면에 ‘본지 단독입수 ‘민주노총 충격 보고서’’란 문패를 달고 세상에 나왔다. 180쪽 가량의 책이 아직 출판되기도 전이다. 정식 출판은 이번 주말쯤이다.

모두 8개 장으로 이뤄진 이 책의 소제목은 부패백화점, 파업공화국, 시대의 흐름과 뒤떨어진 전투적 노동운동, 일 안하고 노는 노조 전임자 그들만의 현장 권력, 비정규직 문제에 립 서비스 같은 것들이라고 한다.

조선일보는 이 기사에서 ‘부패백화점’에 주목해 95년 민주노총 출범 이후 벌어진 10개의 비리 사건을 소개했다. 지난 99년 민주노총 재정위원회 주식투자 손실부터 시작한 일련의 비리사건은 자극적인 언어를 동원했지만 사소한 착오를 제외하고는 대부분 알려진 사실이다. 민주노총 내부의 부패 무감증이 노동운동 정체의 위기를 자초했다는 지적이 나오는 요즘 뼈아픈 치부다.

나는 조선일보가 관심을 가지는 부패와 비리보다 ‘비정규직 문제에 립 서비스’가 더 아프다. ‘부패’ ‘비리’ 등에만 화들짝 놀라며 관음증 수준의 관심을 보이는 진보운동 진영이 이 부분 만큼은 아파해야 한다.

권씨가 2006년 뉴라이트로 옮겨갈 때 함께 간 이원건 전 현대중공업 노조위원장은 90년대 초 파업 내내 조합원 앞에서 대형 태극기를 망토처럼 목에 두른 채 다녔다. 그땐 애국주의조차 눈에 들어오지 않았다. 이 나라에서 비정규직 노동자가 본격으로 늘어난 건 90년대 초부터다. 그런데도 민주노조운동은 90년대 후반에야 비정규직 문제의 심각성을 깨달았다. 90년대 초 대공장 정규직 노동자의 임금인상 투쟁을 둘러싼 공권력과 충돌을 혁명적 계급투쟁으로 미화한 스스로를 되돌아보며 부끄럽기 그지없다.

민주노총은 지난달 초 터진 핵심 중앙간부의 성폭력사건에 대한 조사를 1주일 연기했다. 민주노총은 피해자 대리인이 지적한대로 복수의 언론사 기자를 만나 이 사건을 알린 민주노총 간부 등 2차 가해를 둘러싼 모든 의문을 풀어야 한다. 조사했지만 2차 가해는 없었다는 식의 결론이면 곤란하다. 제2, 제3의 권용목은 민주노총 안에 있다.

|

▲ 조선일보 3월7일 B3면 |

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)