|

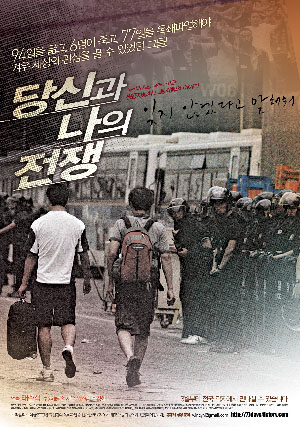

쌍용자동차노조 77일간의 옥쇄파업 이야길 다룬 <당신과 나의 전쟁> 시사회에 다녀왔다. 고백하자면, 쌍용자동차노조파업에 대한 관심보다는 연출을 한 '태준식 감독이 영화를 어떻게 만들었을까?'에 대한 궁금함으로 찾아 간 시사회였다.

선수들은 남의 작품에 그리 온정적이지 않다.

대개의 경우 ‘독한 말’을 쏟는다. 그렇다고 해서 독한 말을 쏟을 작정으로 간 건 아니었지만, 호시탐탐 틈새를 엿보는 기분으로 영화를 지켜봤다. 이를테면 관객으로서 보다는 평론가적 자세로서 말이다. 하지만 다큐멘터리 영화 <당신과 나의 전쟁>은 10분도 채 안되어 나를 ‘무장해제’ 시켰다. 비평의 무기는 모두 스크린 속으로 빨려 들어갔다. 무장을 해제당한 나는 펑펑 울어대기 시작했다. 이럴 줄 알았으면 손수건이라도 준비해 갈 것을...

영화를 보며 흘린 눈물은 복합적인 의미를 지니고 있다. 스크린에 오른 애잔함에 대해 그리고 그 절절함에 그리고 그 열정에 그리고 그 좌절에 흘리는 눈물이기도 했지만, 보다 더 큰 눈물은 내 자신을 향한 반성과 질책이었다.

노조가 잘못한 것이니 그들을 때려잡아도 상관없다?

쌍용자동차노조 77일간의 옥쇄파업 당시 나는 인도에 있었다. 그런 일이 벌어졌다는 정도만 훗날 들었을 뿐이다. “노조가 잘못한 것이니 그들을 때려잡아도 상관없다.”가 당시 한국인들의 주류였다. 그 프레임에 나 또한 일정 말려들었다. 특히 대기업 정규직 노조에 대한 불편함을 일정 안고 있었던 나로선 저 프레임을 그리 거부하지 않았다. 우리는 지배언론이 만들어 낸 프레임에 갇힌 노예였던 셈이다.

하지만 영화는 다른 프레임을 이야기하고 있었다. 글이나 말이 아닌, 현장을 담은 직접적인 영상은 이렇게 다르다. 날 것의 리얼리즘을 스크린에서 보고 싶은가? 그리고 “함께 살자!”는 세상을 향한 외침이 난도질 당하는 걸 보고 싶은가? 그리고 그 절망 속에서 펑펑 울고 싶은가? 그리고 ‘외면’의 결과가 어떠한지를 목격하고 싶은가? 그렇다면 당신은 이 영화를 봐야 한다. <당신과 나의 전쟁>이란 제목이 시사하듯이, 이 영화는 우리에게 현전하고 있는 전쟁이다.

영화를 보면서 얼마나 울었던지, 아직도 눈이 퉁퉁 부어있다.

지난 해 이충렬 감독의 <워낭소리>를 보면서 울었던 눈물과는 다르다. <워낭소리>에서 흘린 눈물이 노스텔지어였다면, <당신과 나의 전쟁>에서 흘린 눈물은 ‘잔인한 국가, 외면하는 대중’의 프레임 안에 있던 내 자신을 향한 ‘사회적 반성’의 눈물이다. 이제 그 눈물이 곳곳에 뿌려지면서 우리는 다시 울어야 한다. 그것은 '희망의 눈물'이다. 그 희망의 눈물은 '외면과 무관심'이 아닌, '관심과 연대'에 의해서 만들어진다.

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)